大喜利という演芸を通して

「未来の研究環境」について考える

「研究者大喜利 番外編 〜 研究室で研究機材に囲まれて、研究の未来を語ろう!編」を開催

2月10日オリエンタル技研工業のブランド体験スペース「X/S(イクシーズ)」にて、研究者コミュニティであるアークレブ・アカデミア・ストラテジスト・ネットワーク(AASN)とCIC Tokyoが共同で開催する「研究者大喜利 番外編 〜 研究室で研究機材に囲まれて、研究の未来を語ろう!編」がオンラインとオフラインのハイブリッドイベントとして開催されました。

本イベントでは、企業や大学の各分野の専門家が集まり、未来の研究環境とそこで必要なツールについての議論をそれぞれ独自の視点から、「大喜利」というフォーマットを通して深めました。普通の議論では生まれないような突拍子もないユニークなアイデアが次々と生まれ、最終的にはいくつかのアイデアを実際に製品化する運びとなりました。

企業や大学の研究者や経営者から、世界的な賞をとり、既に自身の研究が世界に認められているという女子高生、「世の中から自殺を無くしたい」とストレス研究をしている小学校3年生の女の子まで様々なバックグラウンドを持った幅広い世代の方々がオーディエンスとして多数訪れ、サイエンスの面白さや可能性が凝縮された大盛況の2時間となりました。

「研究者大喜利」が持つ2つの役割

様々な研究者が集まるフランクでカジュアルな飲み会や打ち上げの場では、酔った勢いから一見すると実現可能性は低そうなものの、非常にユニークで大きな可能性を秘めたアイデアが発せられ、それを何とか形にしようと議論になる場面がよくあるそうです。その際に、普段はあまり接点のなかった複数の分野の研究者の独自の視点や知識が効果的に混ざり合うことで、新たな研究テーマやイノベーションの創出に繋がることがよくあると言います。

そんな体験をもとに企画されたこの「研究者大喜利」というイベントには

①複数の分野の視点や知識を掛け合わせることで新たな価値観や問題解決策の創出に繋げること。

②その過程を見せることで、「科学や研究の面白さ・魅力」をより多くの人に届けること。

という2つの大きな役割があるのです。

大喜利が生み出す豊かで画期的なアイデア

【大喜利スト & コメンテーター】

● [デザイン属性] 林 正剛 氏 / オリエンタル技研工業株式会社 代表取締役社長・CEO/クリエイティブディレクター

● [研究機材属性] 高橋 秀雄 氏 / 株式会社池田理化 代表取締役社長

● [AI属性] 野澤 拓磨氏 / 株式会社アークレブ アソシエイト

● [音属性] 今城 哉裕氏 / 東京女子医科大学 医学部 先端生命医科学研究所 & 慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 日本学術振興会特別研究員

● [機械属性]尾田 悠加氏 / 東京大学 情報理工学系研究科 特任助教

● [細胞属性] 加々美 綾乃氏 / CIC Japan Community Development Lead

● [海洋生物属性] 藤瀬 里紗氏 / 広島大学 統合生命科学研究科 特任助教 & CIC Tokyo Project Lead

今回はそんな「研究者大喜利」の番外編として、「研究の未来を語ろう」をテーマに、未来の理想の研究環境とそこで必要なツールについて、当社が提供した「研究室」という場で、株式会社池田理化様がご提供くださった「研究機材」に囲まれて大喜利形式で議論を深めました。

AI、音、細胞、海洋生物、研究室など様々なバックグラウンド(=属性)を持った研究者や経営者の方々が事前ヒアリング(「こんな研究環境あったらいいな。一体どんな?」)によって集められた多数の"実現可能性を顧みない"突拍子もないアイデア(=大喜利のぼけ・お題)に挑みました。

実際に大喜利が始まると、「研究者大喜利」の本来の意図通り、それぞれが全く別の視点や角度からお題を捉え、意見を出し合うことで、抽象的なアイデアは次々と形になっていきました。また、科学の魅力を伝えるという観点でも、どの方々も自らの専門分野の高度な知識を科学が詳しくない人にもイメージしやすい身近なものに昇華させてお話しされており、会場の方々が興味深そうにそれぞれの話を聞き入っている姿は非常に印象的でした。

不合理かつ妄想めいた芸術的製品を作る

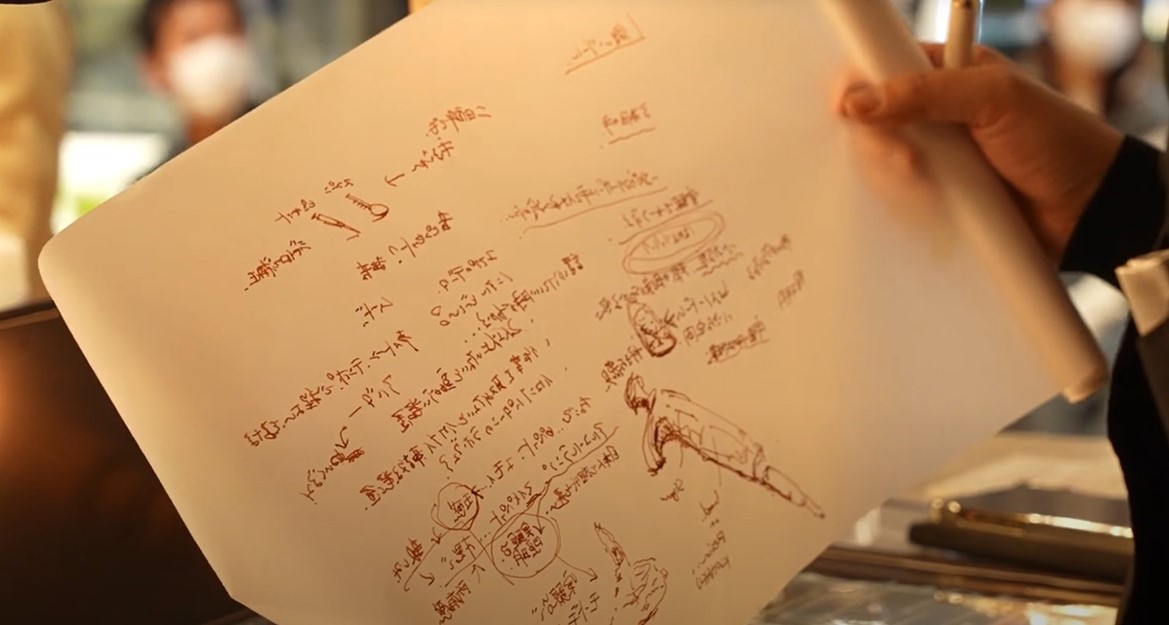

当社代表 林による製品化イメージの即興スケッチ。見事なスケッチに会場中からは興奮の声が溢れていました。

歴史上、科学が大きく飛躍を遂げた場面には、それまで見たこともないような画期的な技術や製品の存在がありました。そんな研究環境や実験器具を生み出すことで、科学技術の発展に貢献したい。当社代表の林と株式会社池田理化の高橋社長は次のような思いをもって今回のイベントに臨んだと言います。

「不合理かつ妄想めいた芸術的製品を作る。」

そんな思いの種となる豊かで素晴らしいアイデアが、今回の大喜利を通して見事に生まれ、複数のアイデアが製品化に向けて動き出すこととなりました。

実際にどんな姿・形になるのかは、製品化される日まで是非楽しみにお待ちください。

私たちはこのプロジェクトを通して、3つのSDGs目標達成に貢献します

科学の面白さや魅力を気軽に感じられるイベントや企画への参加、情報発信を通して、科学をもっと身近な存在にすることに貢献します。

研究の未来を常に考え、求められている製品・環境を世に提供し続けることで、産業や技術革新の基盤づくりに貢献します。

様々なバックグラウンドを持った人々が集まり、研究の未来について意見を出し合うことで、新たな研究環境の創出に貢献します。

私たちはこれ以外にも、SDGsの目標を達成するために様々な取り組みを行っています。